第1页 / 共13页

第2页 / 共13页

第3页 / 共13页

第4页 / 共13页

第5页 / 共13页

第6页 / 共13页

第7页 / 共13页

第8页 / 共13页

试读已结束,还剩5页,您可下载完整版后进行离线阅读

瑶族瑶安乡高台小长鼓此内容为付费资源,请付费后查看

黄金会员免费钻石会员免费

付费资源

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

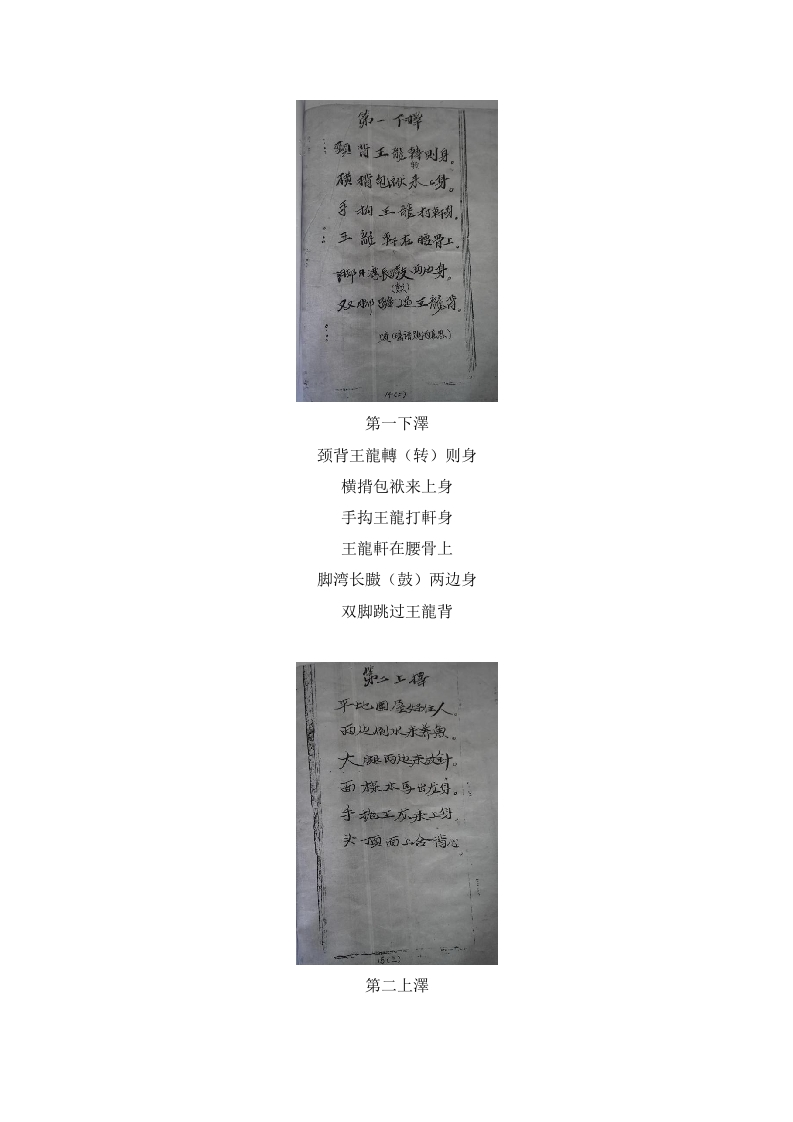

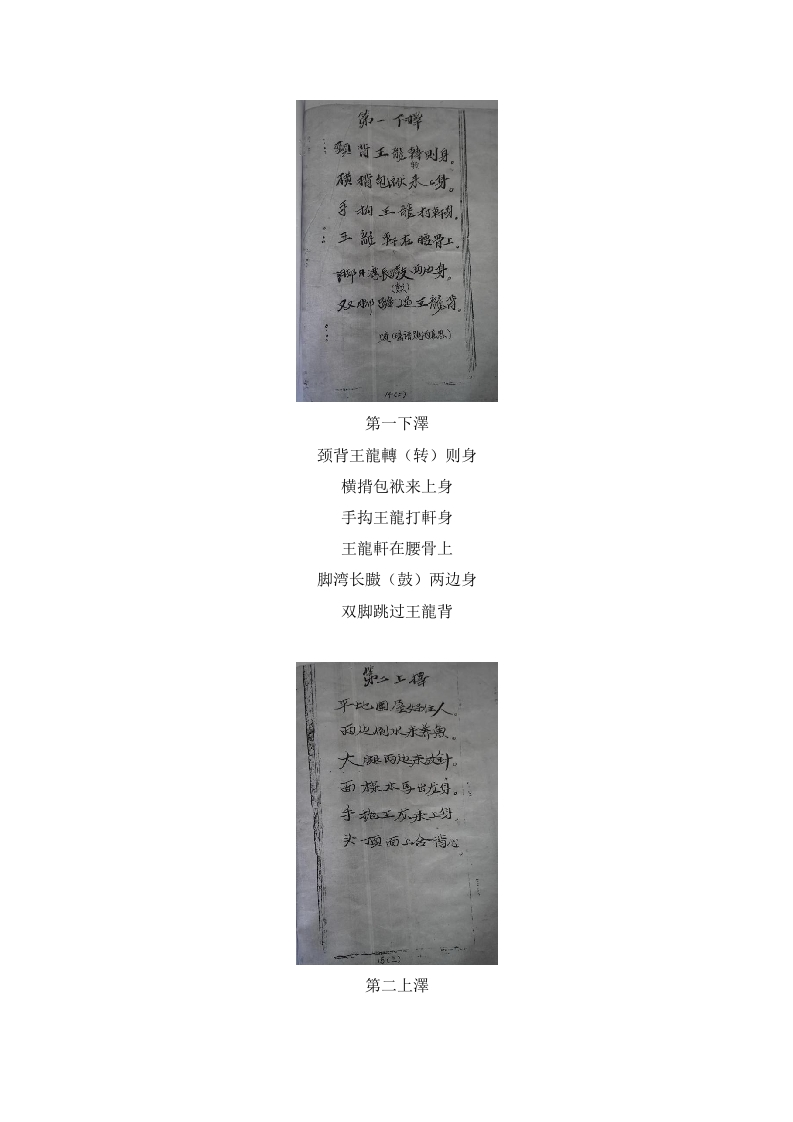

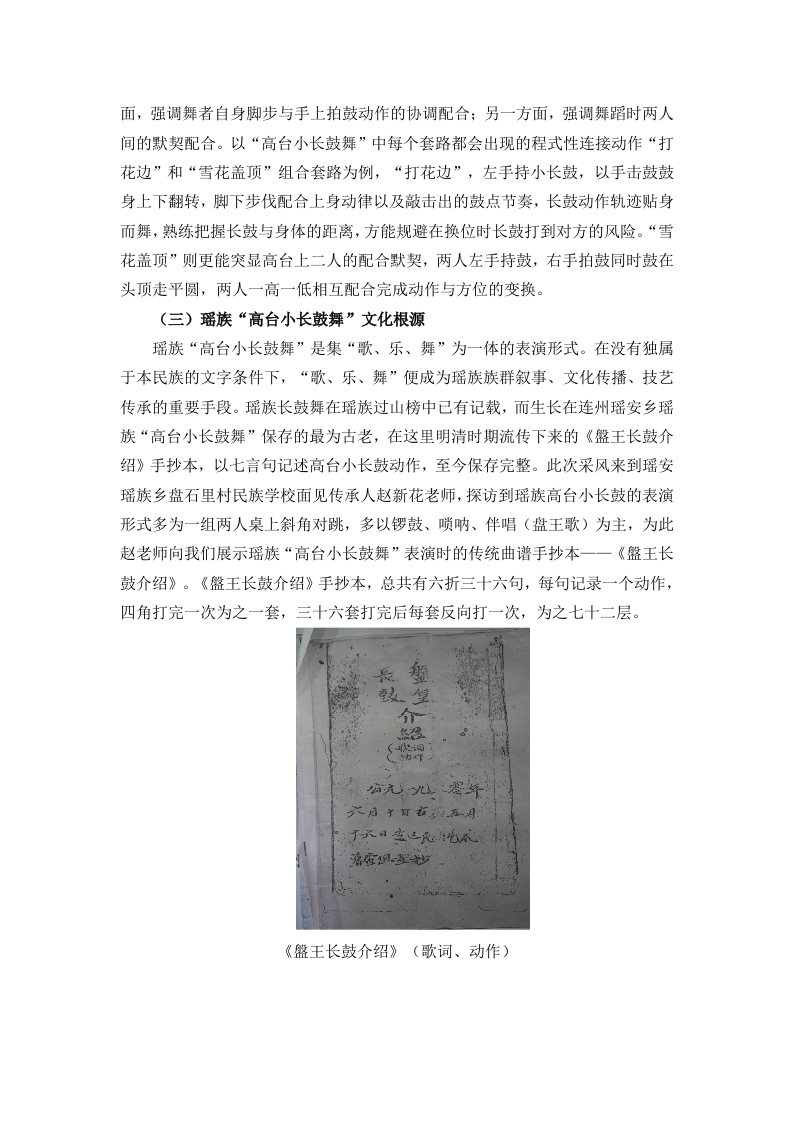

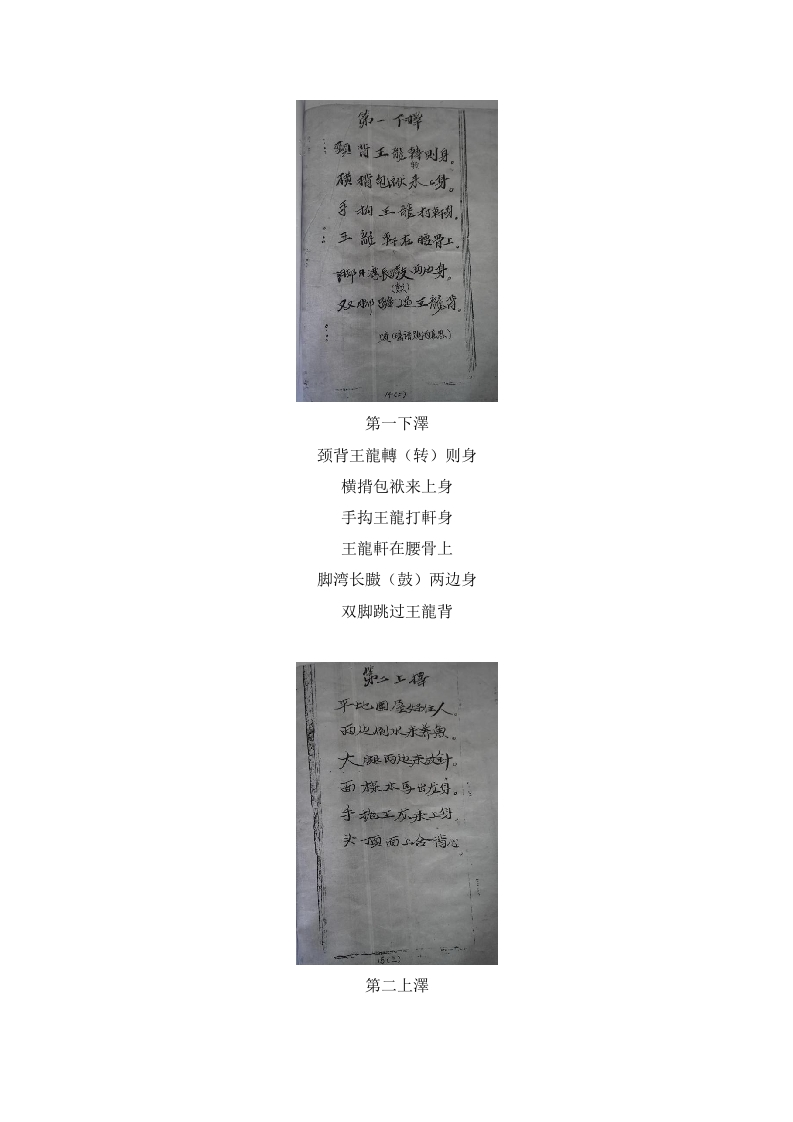

口承记忆、符号表征和文化阐释以连州瑶安瑶族乡“高台小长鼓舞”为例【摘要】生长在南岭民族走廊腹地的瑶族“高台小长鼓舞”在一代又一代传承表演过程中,以显著的民族性符号、固定的程序性动作、习惯的标志性动律延续着当地的民族文化,并在时代的发展以及多元文化的碰撞与融合中不断裂变与重组,丰富其民族文化内涵。【关键词】瑶族舞蹈:高台小长鼓舞:文化符号瑶族作为我国主要少数民族之一,分布范围十分广泛,在众多社会历史发展的客观条件下形成“大分散、小聚居”的居住特点,主要分布在广西、广东、湖南、云南、贵州、江西等南方地区。瑶族是一个在不断裂变、重组、消亡以及融合中逐渐形成的少数民族。据《瑶族通史》记载,瑶族祖先源于九黎部落,归属蚩尤后代。一众瑶族学者共同编写的《瑶族简史》提到:“关于瑶族的来源问题,因其历史悠久,史料缺乏,尚难定论。但多数人认为瑶族的祖源“长沙、武陵蛮”或“五溪蛮”,原居住在湖南湘江、资江、沅江流域和洞庭湖沿岸的长沙、武陵两县(市)。目前,我们认为这一看法是比较客观的。”'根据对文献对梳理、历史脉络、瑶民口述中分析得知,瑶族族群从隋唐时期就开始不断迁移,在历史上隋唐时期广东的西江流域就可见瑶人的踪迹,历史上这里也曾是瑶族聚集的中心。一直到宋、元时期聚居在西江流域的瑶族人数逐渐壮大,再至明代形成“瑶峒累累”的瑶族聚居区。再看今日,居住在西江流域的瑶民却是寥寥不见踪迹,仅占广东瑶族总人口的不到百分之一。历代统治者的征剿、遣散、镇压以及因生活条件恶劣造成的天灾、疾病都是迫使瑶族族群不断迁徙的因素。瑶族先民逐渐南迁进入深山,以山为伴开辟新家园,逐渐形成散落在南岭民族走廊中的各个瑶族族群。一、瑶族“高台小长鼓舞”调研纪实(一)文化地理概况清远市下辖的连州地区处于五岭山脉的南麓,山地面积占全县面积的八成以上,常年的交通闭塞导致经济落后成为广东省清远市山区县之一。“连州早在1《瑶族简史》,12页,南宁,广西民族出版社,1983年。西汉六年即已设立,属于北江流域支流的连江上游,连州历史悠久,“连州”之名始见于隋朝开皇十年,是粤北置县历史最长的县。”2“从秦汉统一岭南开始,中原人民便陆续迁入连州地区,因此历史时期的连州之地形成了区位和文化上的多层积累。连州不仅是南北交通要道,亦成为粤、桂、湘三省(区)边境各县市经济交往的要道。”3目前,广东地区的瑶族族群主要以排瑶和过山瑶两大支系组成。位于广东省连州市瑶安瑶族乡盘石里村,地处连州北部,成立于二十世纪八十年代。置于连州山区的瑶安乡,因其地理位置的原因交通闭塞,经济发展水平较低,故在历史的推进中极少被外来文化侵入,因此瑶安瑶族乡的瑶族传统文化风韵至今保存较为淳朴、完整。在瑶安瑶族乡中有6个少数民族村,主要居住着瑶族支系中的过山瑶分支。生活在南岭民族走廊腹地的过山瑶由于当时身处的社会以及自然环境需要,过着一年一小迁,三年一大迁的生活,这样一个从迁徙中走来的民族,在层峦叠嶂的生活环境下主要以刀耕火种、上山狩猎为生,在耕完一山过一山的定律下维系着族群与自然的和谐共生,在丛山峻岭间开辟发展求生之路,为世世代代的繁衍生息创造充分条件。(二)口述纪实探访当地文化馆的联系下我们来到位于连州市瑶族自治县瑶族瑶安乡盘石里村,拜访到瑶族长鼓舞(瑶族小长鼓舞)非物质文化遗产省级传承人一一赵新花老师,进行本次田野调研工作。瑶族瑶安乡盘石里的瑶族“高台小长鼓舞”是当地民间习俗舞蹈,反映了勤劳善良的瑶族人民渴望美好生活的愿望,是连州民间信仰、文化艺术及风情习俗的浓缩表现。“高台小长鼓舞”是生长在瑶安瑶族乡盘石里村瑶族先民们的智慧结晶,除了春节、庆丰收或是祭盘王打长鼓外,在瑶族的族系与族系之间也以这种形式“走访十二姓兄弟”、过山串寨,表示同是盘王子孙。通过传承人的口述得知,非遗传承人赵新花老师之所以生活在镇上而不在寨子里,是为在镇上上小学的孙女做陪读,在当地受外出打工的热潮影响山区青年人多在外务工,当地结构以老人与小孩为主,因此对于当地非物质文化的传承与发展问题一直存在年龄人口的断层与缺失。而在近几年政府的扶持下,开展了对于瑶族高台小长鼓传承与保护措施,成立非遗传承班项目。在当地的瑶安民族学校,有一群大山里的孩子正在学习瑶族高台小长鼓,而传承人赵老师就是现在瑶安民族学校非遗传承班项目的外聘教师。近几年在当地政府的支持与帮扶下,瑶族瑶安2清远市地名委员会,清远市国土局.《清远市地名志》K].广州:广东省地图出版社,1993:30-37,193-226.3任慧子,曹小曙,李丹.传承性视角下乡村聚落历史时空格局特征及演化研究一以广东省连州市为例即.人文地理,2012,27(02:8791.乡瑶族“高台小长鼓舞”在2012年成功申请为广东省第四批非物质文化遗产保护项目,给予高台小长鼓更多走出瑶族大山,使更多人熟知的机会。二、瑶族“高台小长鼓舞”当代表征(一)瑶族“高台小长鼓舞”舞蹈形式舞长鼓是瑶族从古至今最喜爱的舞蹈形式。瑶族“高台小长鼓舞”是古时就流传于瑶安瑶族乡盘石里村的民间舞蹈。通过与传承人赵新花老师的口述,瑶族“高台小长鼓舞”属于手持道具类民间舞蹈,以小长鼓、及高台为主要元素,舞者立于高台之上进行舞蹈表演。居住在连州市瑶族瑶安乡的瑶族族群,亦属于蚩尤后代,供奉盘瓠为族群信仰,因此“高台小长鼓舞”的组成也与瑶族的民间神话息息相关,以羊皮为鼓面,树枝为鼓身、树干为高台,亦指八仙桌。瑶族“高台小长鼓”在表演时舞蹈形式一般为两人一组立于高台之上,两人站在高台的对角相视做相同的动作。套路正式开始前先以“打花边”为起始动作,两人节奏统一一进一退同时起舞,连接高台小长鼓的标志性动作“雪花盖顶”,将长鼓举至头顶,配合拍鼓动作鼓身旋转上下翻飞,两人近身交错、穿插、高低配合起舞,在八仙桌对角互换位置。两人在动作配合当中以圆为主要运动路线,手中的鼓不断翻转在空中绕圆,舞者自身在八仙桌上不断变化方位,每套动作绕完一圈回至原位后方可进行下一个动作。瑶族“高台小长鼓舞”常以一桌两人、四桌八人、八桌十六人的形式进行表演,“八仙桌”作为舞蹈表演中的重要道具运用形式多样,八张桌子同时表演时可摞三层之高,运用丰富的内容以及多样的形式将技术与艺术充分融合,使瑶族“高台小长鼓”极具艺术观赏性。(二)瑶族“高台小长鼓舞”舞蹈本体瑶族“高台小长鼓舞”共有36套传统舞蹈动作,表演顺序为从第1套打到第36套,再从第36套打到第1套,又为72层。整套程序除开始的走四方外,前6套主要表现的是瑶族人民“搭屋建房”的动作,名称有“作揖”、“推泥”、“种柱”、“剪刀架”、“盖屋”、“倒水”。后30套表现的是瑶族人的社会生产娱乐活动,有“脖背”、“横背”、“手捧”、“上侥”、“大腿两边放筝”、“冲天打鼓”等。应我们的请求孩子们为我们演示了近十套动作,并为我们解释每套动作背后所蕴含的意义。在观看过程中发现,在每个套数中除了符合套数名称的写实性动作外,每个套数都会以相同的动作“打花边”和“雪花盖顶”作为套数结尾。艺人在表演过程中全程基本立于高台之上,表演空间因此受到限制,这使得对表演“高台小长鼓舞”演员有着较高的技术要求。在高台舞蹈时,一方

暂无评论内容