第1页 / 共17页

第2页 / 共17页

第3页 / 共17页

第4页 / 共17页

第5页 / 共17页

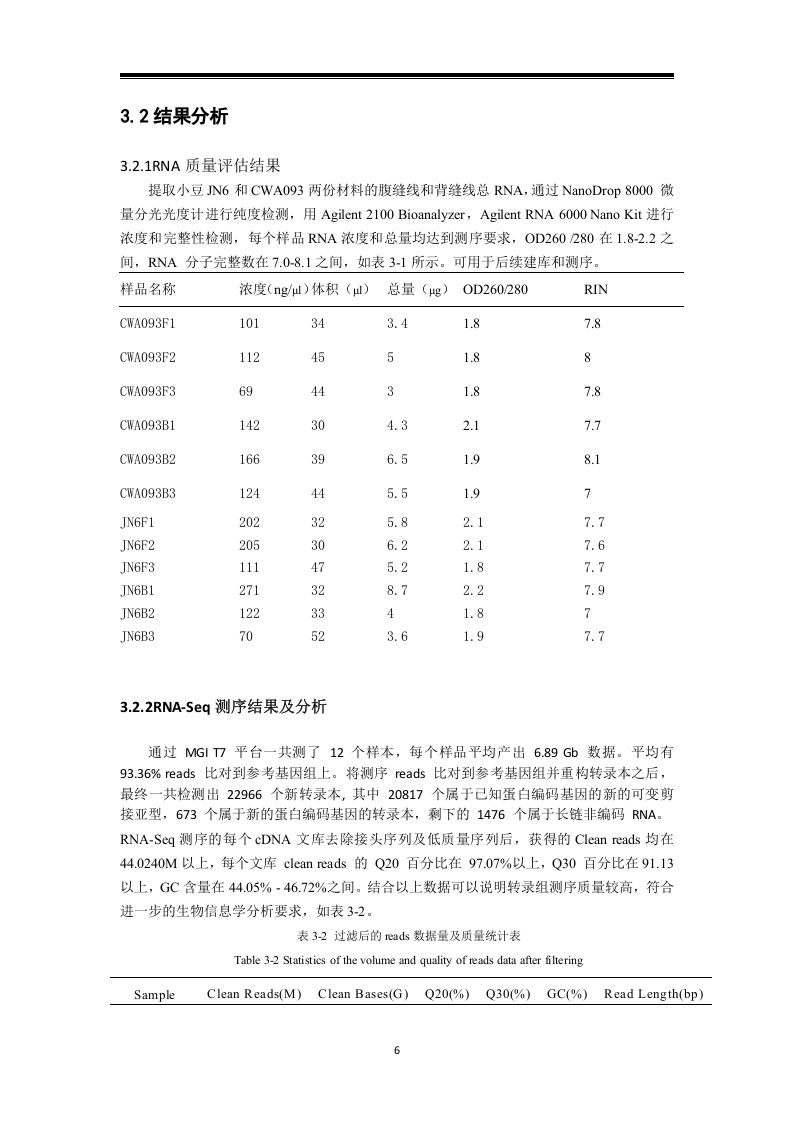

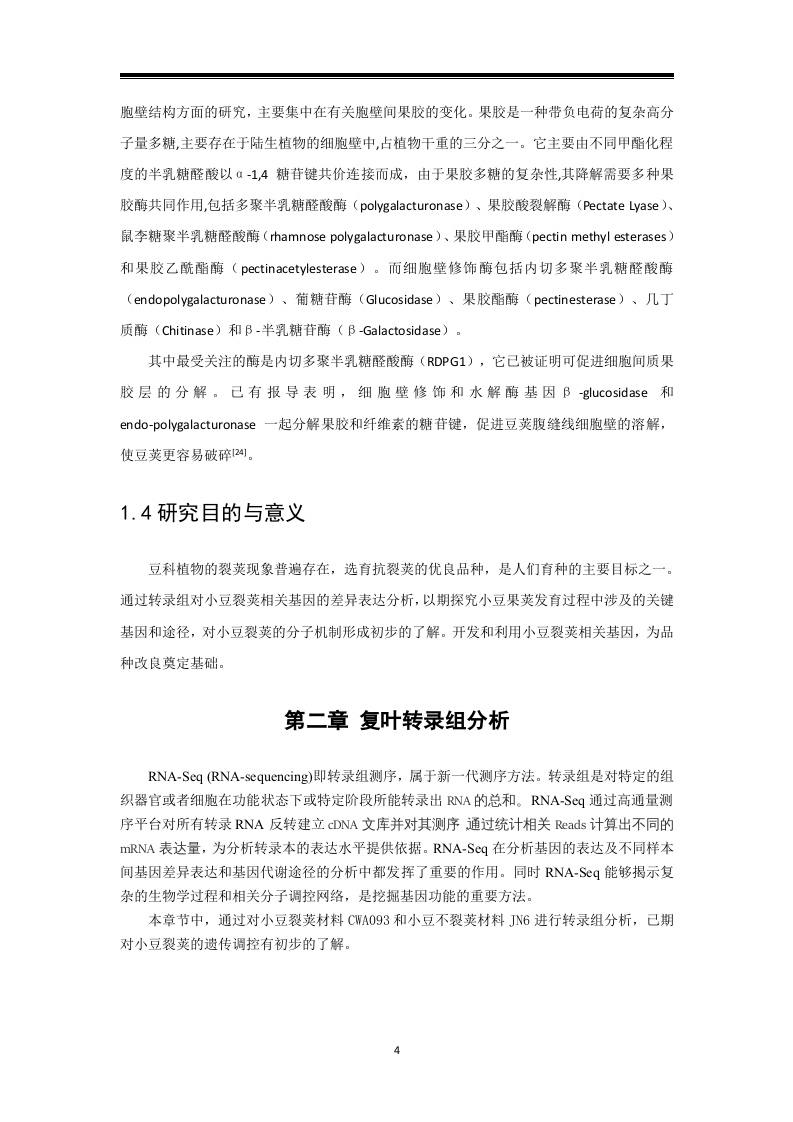

第6页 / 共17页

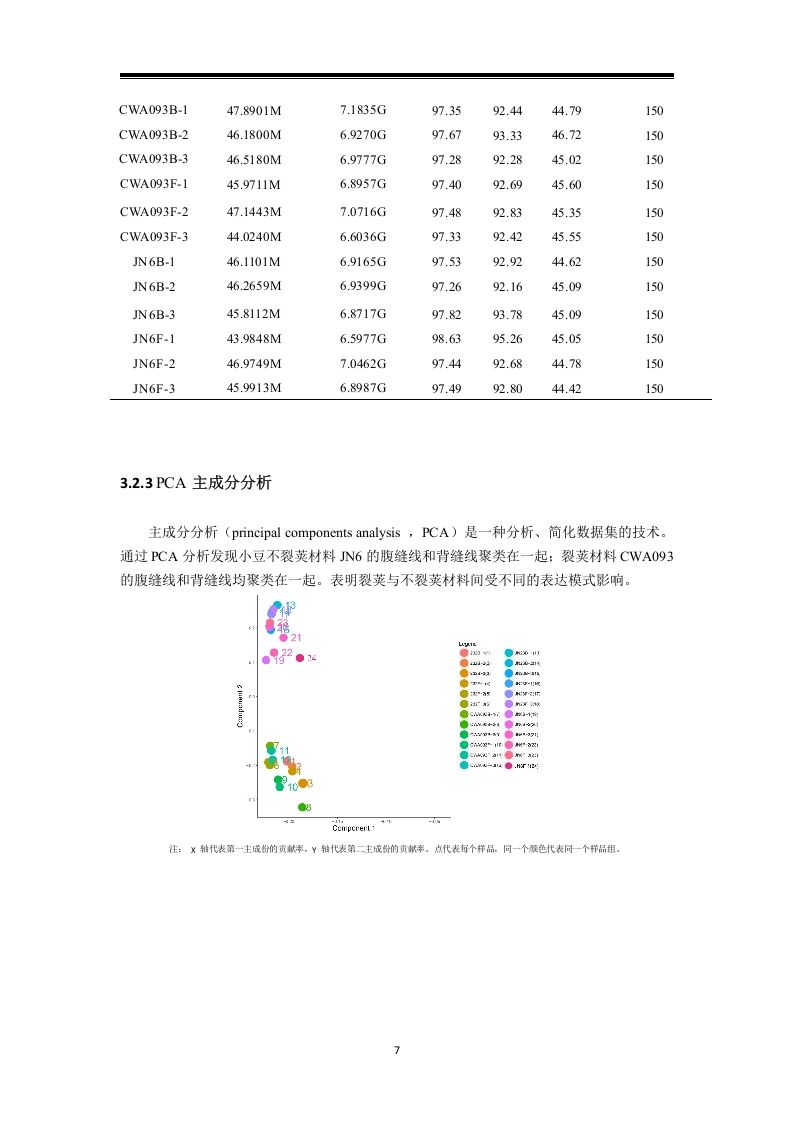

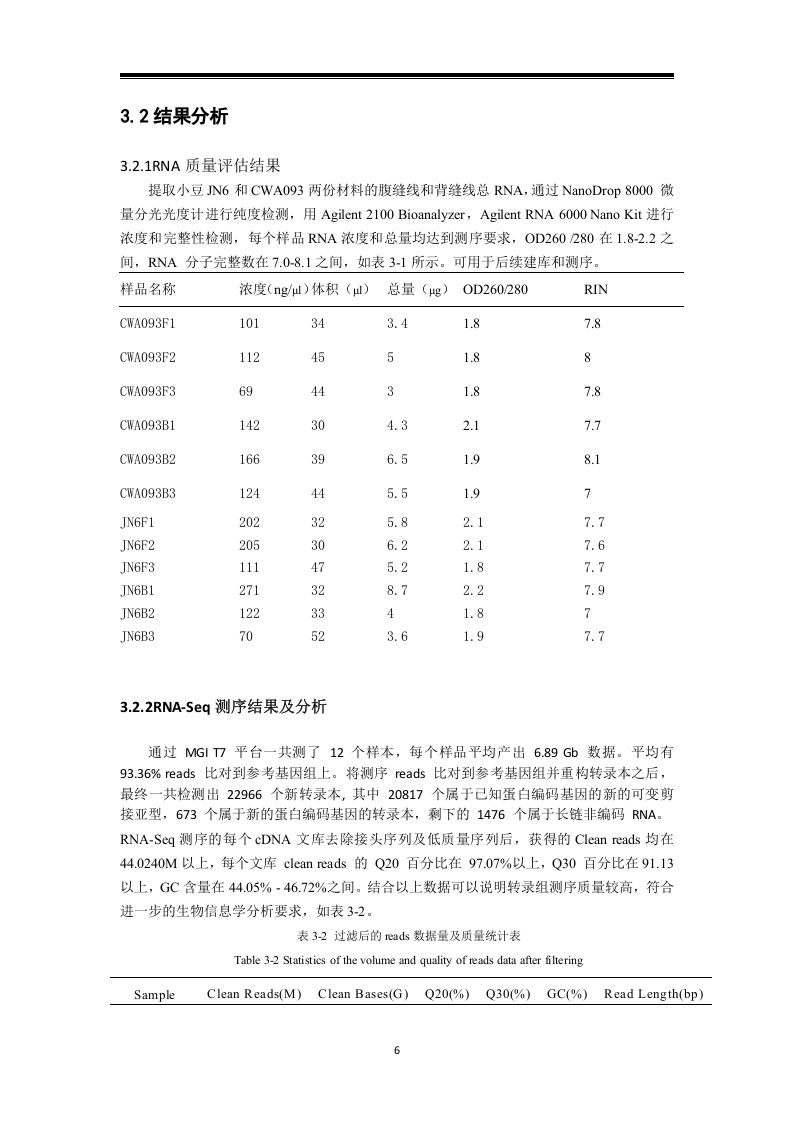

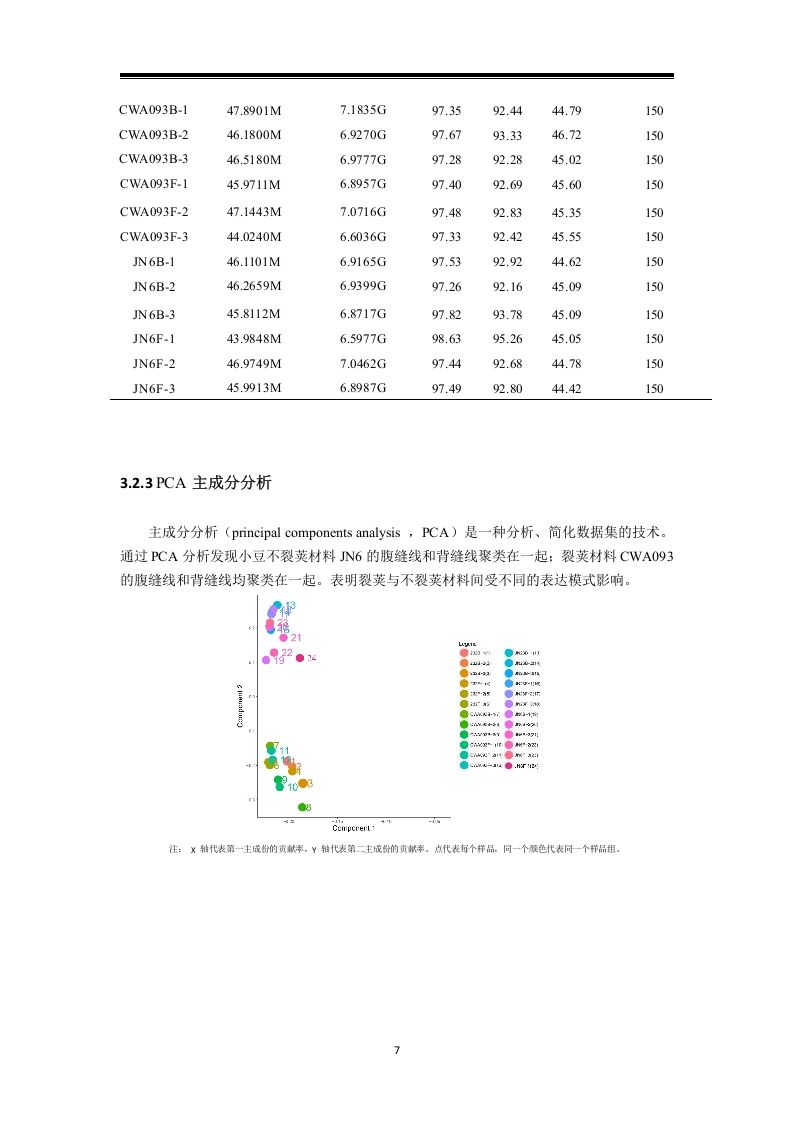

第7页 / 共17页

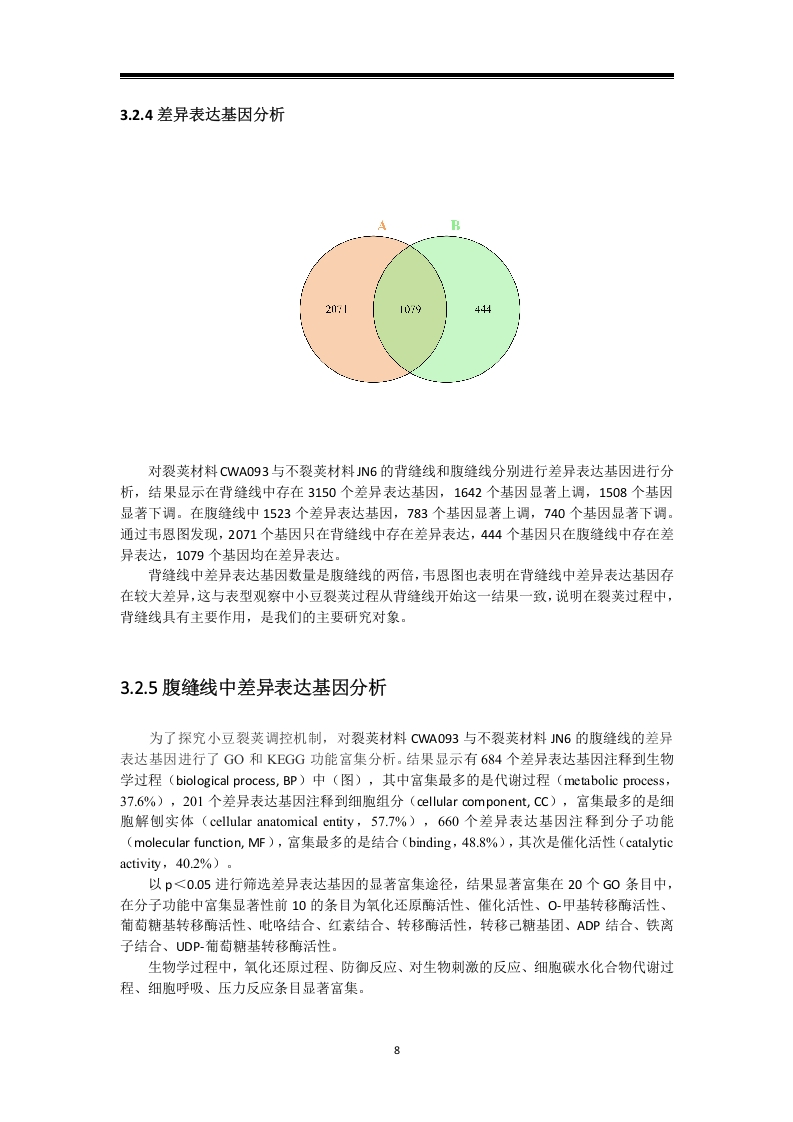

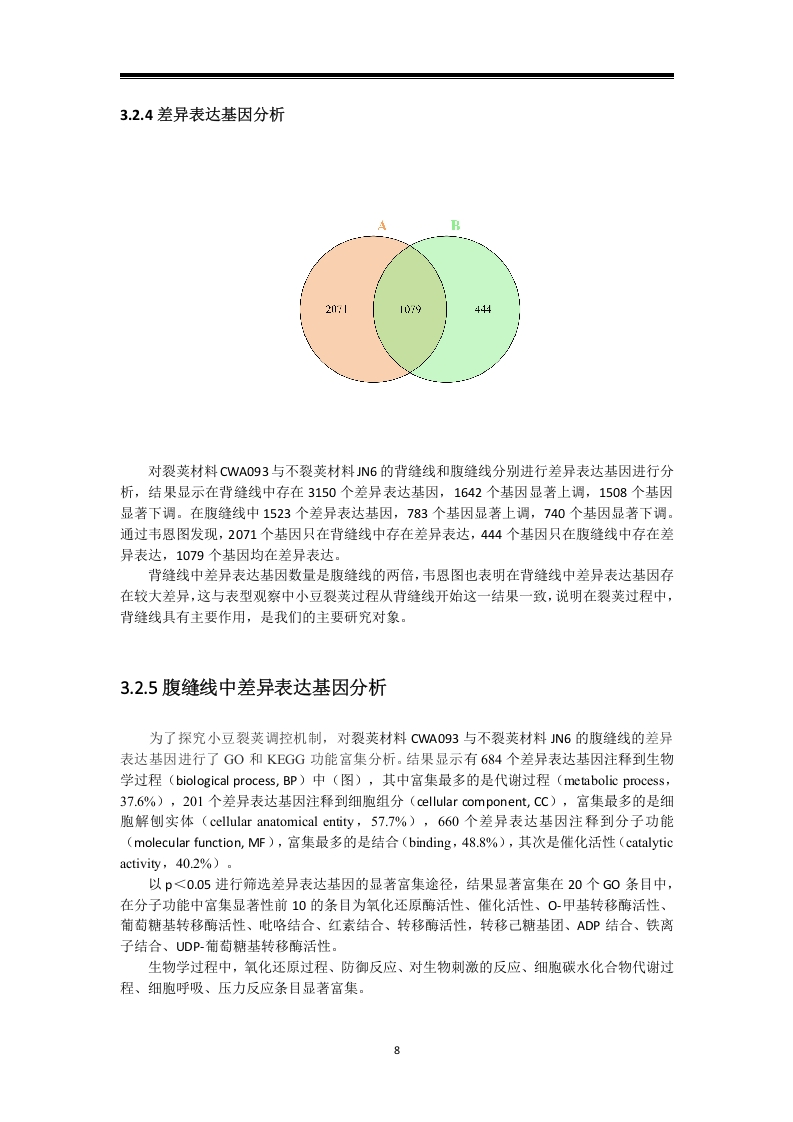

第8页 / 共17页

试读已结束,还剩9页,您可下载完整版后进行离线阅读

小豆裂荚材料转录组此内容为付费资源,请付费后查看

黄金会员免费钻石会员免费

付费资源

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

第一章引言小豆(igna angularis(Willd)Ohwi&Ohashi),别名红小豆,赤豆等,为一年生草本植物,隶属豆科Leguminosae),豇豆属(iga)☒。起源于中国,是我国古老的栽培作物之我国是全球小豆生产量最高的地区,是我国重要的出口创汇作物之一。小豆自身含有多种微量元素、氨基酸,其蛋白质要比其他谷类作物更高,达2至3倍的差距4:小豆对于人体而言,还能起到净化血液、通便利尿等方面的作用倒。国内种植小豆己有上千年的历史。所以小豆种质资源极为丰富,但研究基础薄弱。2015年,Yag等完成了小豆全基因组测序1,从基因组层次加快了对小豆农艺性状的研究分析.1.1豆科作物裂荚研究进展豆科植物果实为荚果,由2层荚瓣组成,并由背、腹缝线连接,种子包含在中央腔内。内在微观组织结构差异决定了外在裂荚特性的不同。豆荚开裂是影向作物产量的重要农艺性状之一,豆科植物的种子包裹在荚中,当种子成熟时果荚可以沿着背缝线和腹缝线开裂,从而释放种子的过程7称之为裂荚。通过裂荚进行种子释放是许多野生物种的繁殖特性1,裂荚是豆科植物自然生产繁殖所需的自然属性。与易裂荚野生种相比,抗裂荚种的果荚有一些特殊的解剖学特征。如在大豆中,栽培种和野生种间一个重要的微观结构差异可能是由腹缝线处维管束细胞壁的纤维帽细胞厚度不同而产生的。从野生大豆到栽培大豆的驯化过程中,裂荚区下方的纤维帽细胞的次生壁显著加厚,增大了荚瓣分离所需的拉力,因此有效地阻止果荚开裂。大豆裂荚发生的细胞学结构特征、大豆品种间豆荚形态特征各异,同时大豆品种的裂荚表现形式也各不相同,暗示裂荚现象的发生可能与豆荚的组织结构特征密切相关.Carlson等研究表明,大豆豆荚内部厚壁层细胞水分丢失后产生的扭转拉力是裂荚发生的诱因:Tsuchiyao和Tiwari等对栽培大豆豆荚的形状、大小与裂荚率之间的关系进行了研究,发现抗裂荚品种豆荚的厚度与宽度的比值相对较大,豆荚的背部包帽的厚度、长度及荚皮厚度等3个荚部特征与裂荚呈显著负相关:Christiansen等和Summers等3到则提出,在栽培大豆豆荚的背部和腹部的缝合线处存在类似于十字花科植物开裂区(Dehiscence zone)的类似结构,该结构与大豆抗裂荚能力密切相关。wai等4在大豆果荚解剖学研究中发现,最早引起裂荚的原因是背缝线处维管束帽2个瓣间离层细的降解,并指出不同大豆品种,维管束帽瓣的间隙越大,果荚越易开裂。然而,也有报道指出腹缝线才是裂荚的起始部位。Dog等5在大豆裂荚的研究中发现,果荚开裂的关键结构并不是裂荚区内离层细胞,而是腹缝线处裂荚区下方的纤维帽细胞纤维帽的厚度将直接影响果荚开裂时所需的机力,这可能是支持裂荚开始于腹缝线的有力证据。综上所述,豆科植物裂荚特性不仅与果荚某些形态特征存在相关性,从果荚微观结构分析,豆科植物裂荚特性还与果荚的裂荚区存在着明显的相关性。然而,目前关于果荚裂荚区2

暂无评论内容