第1页 / 共23页

第2页 / 共23页

第3页 / 共23页

第4页 / 共23页

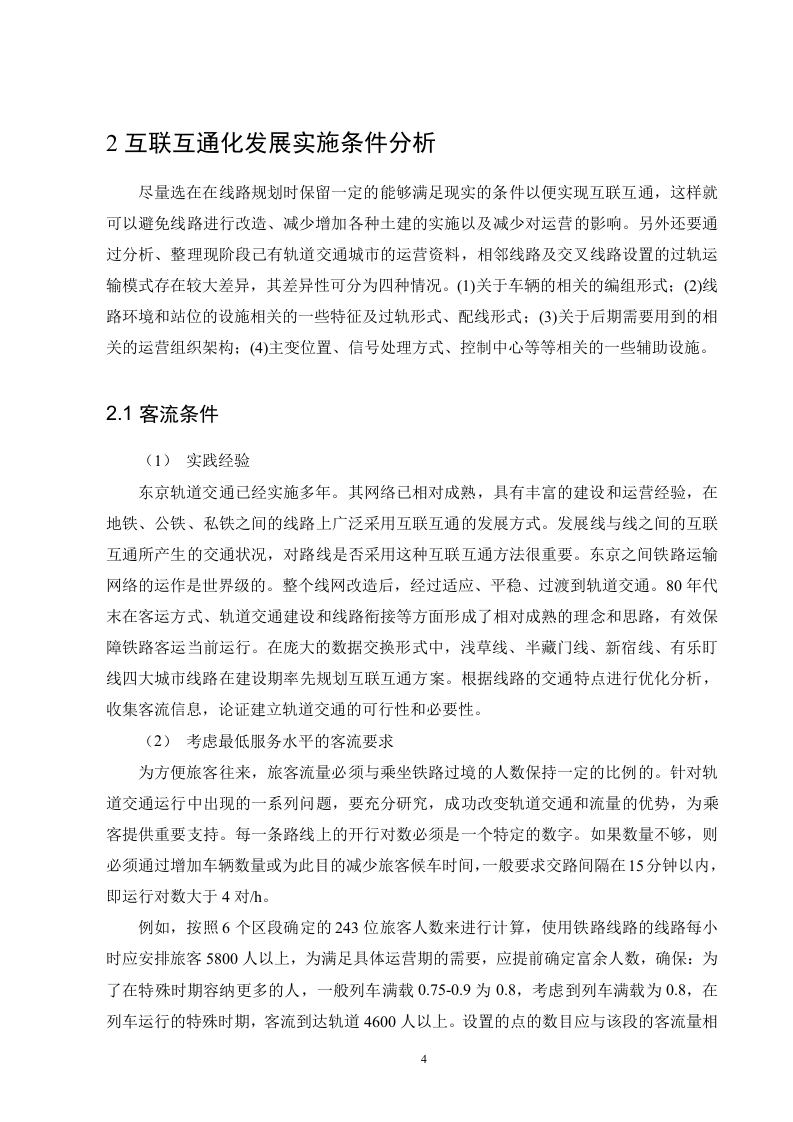

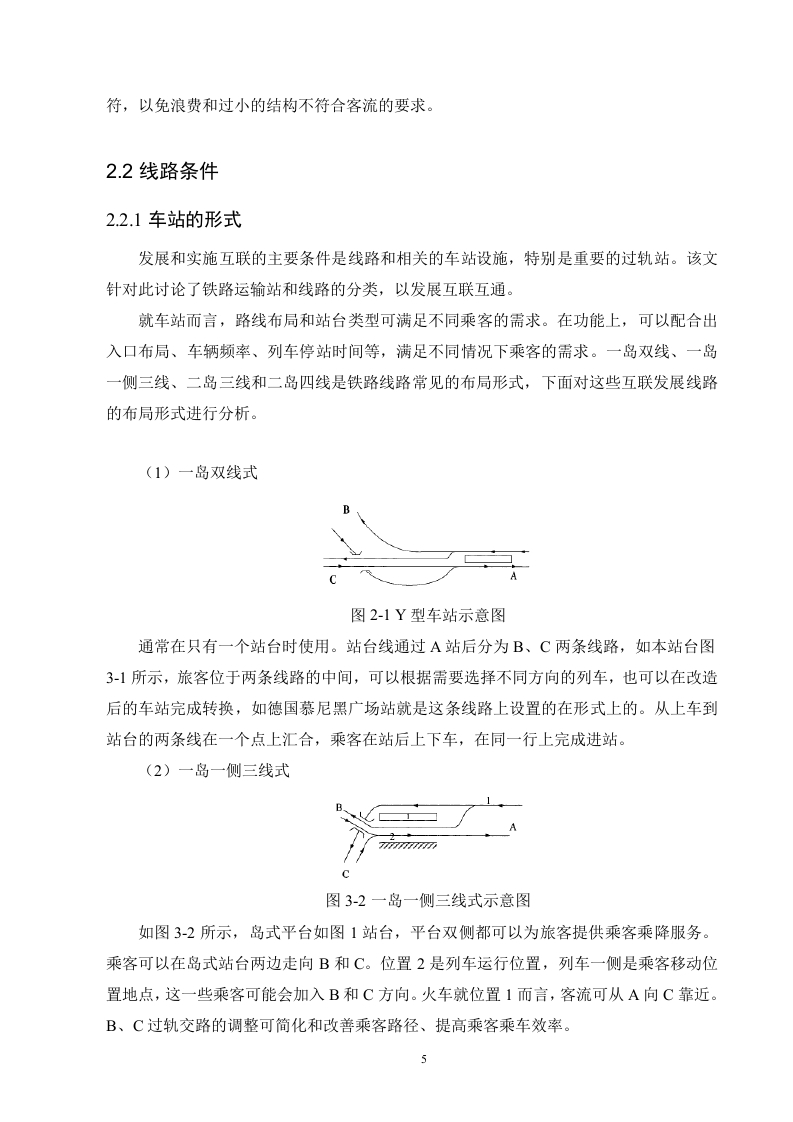

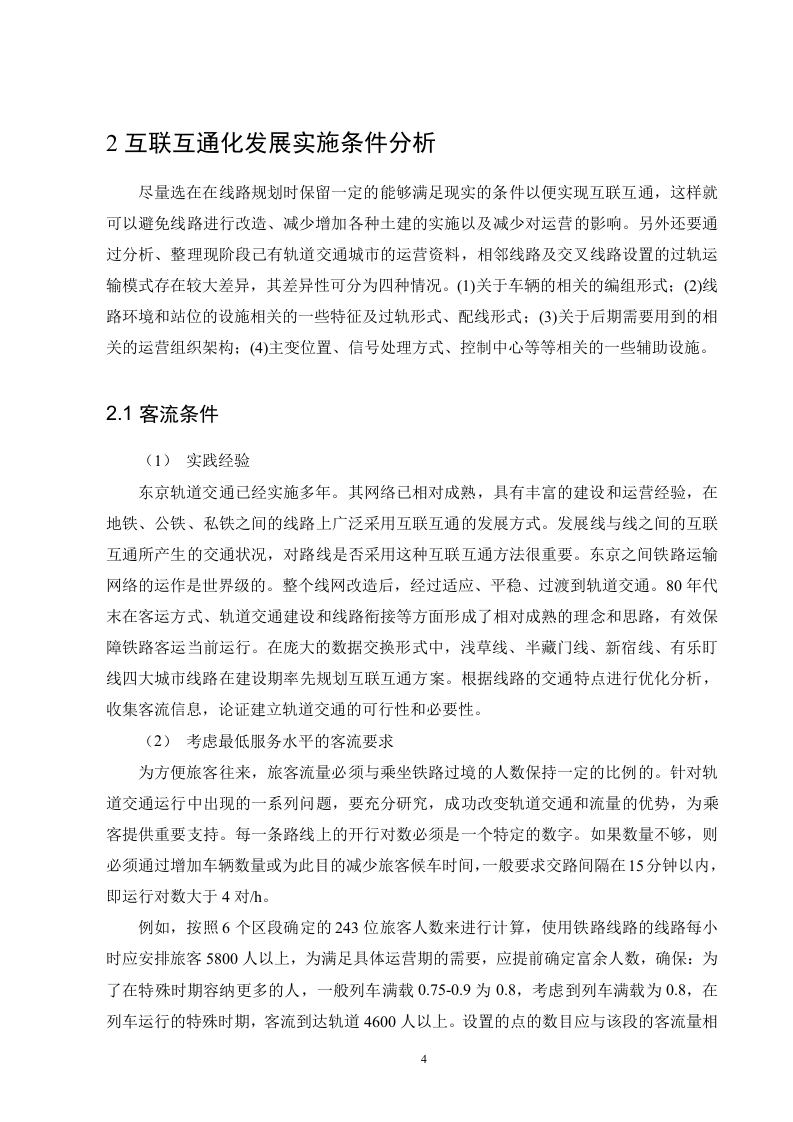

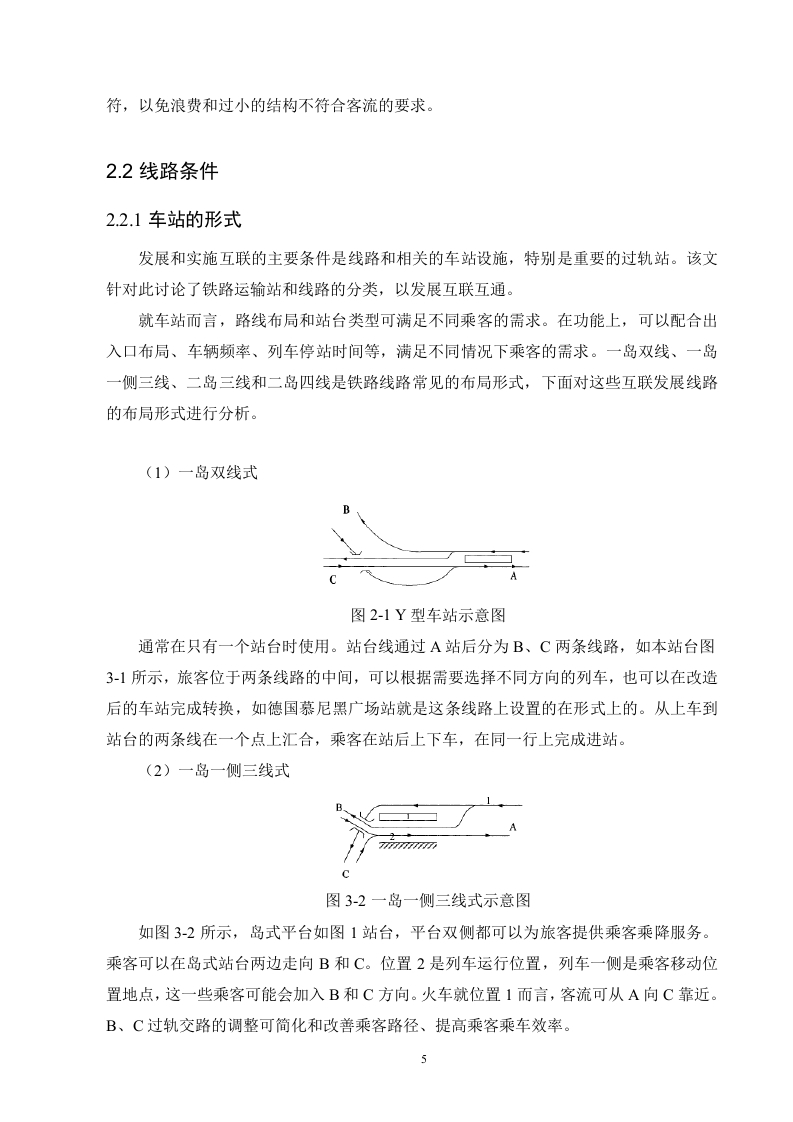

第5页 / 共23页

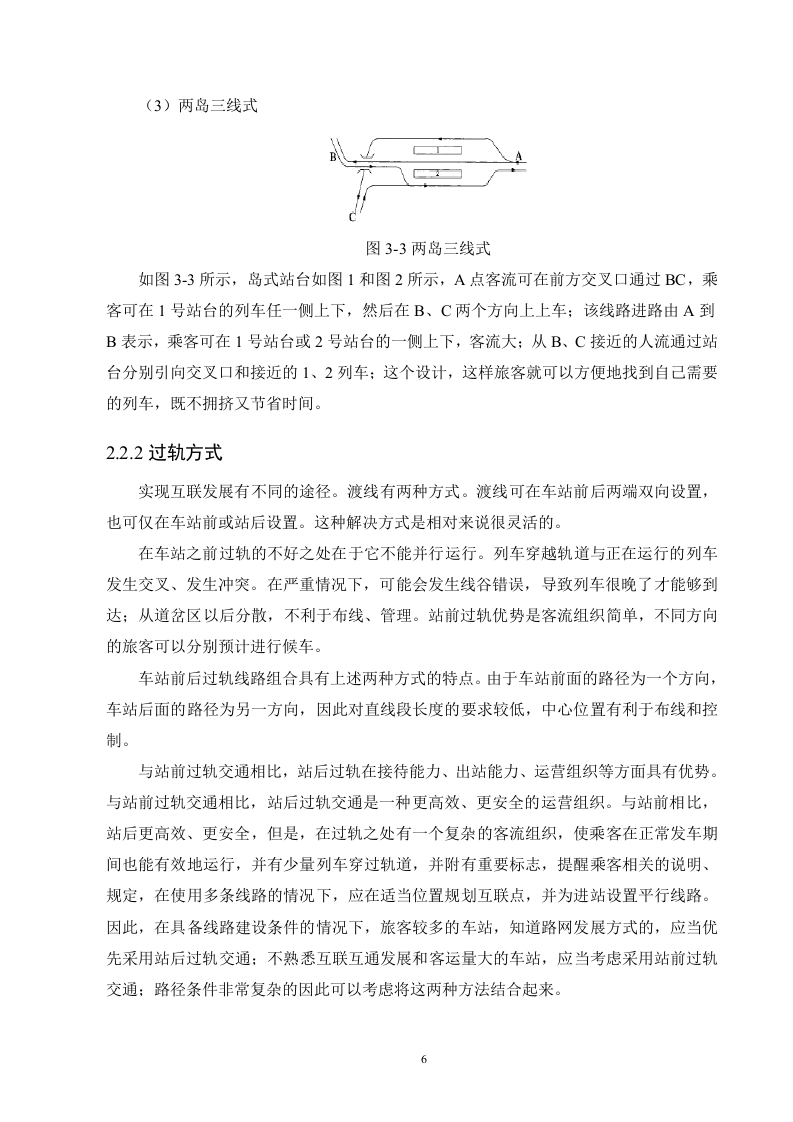

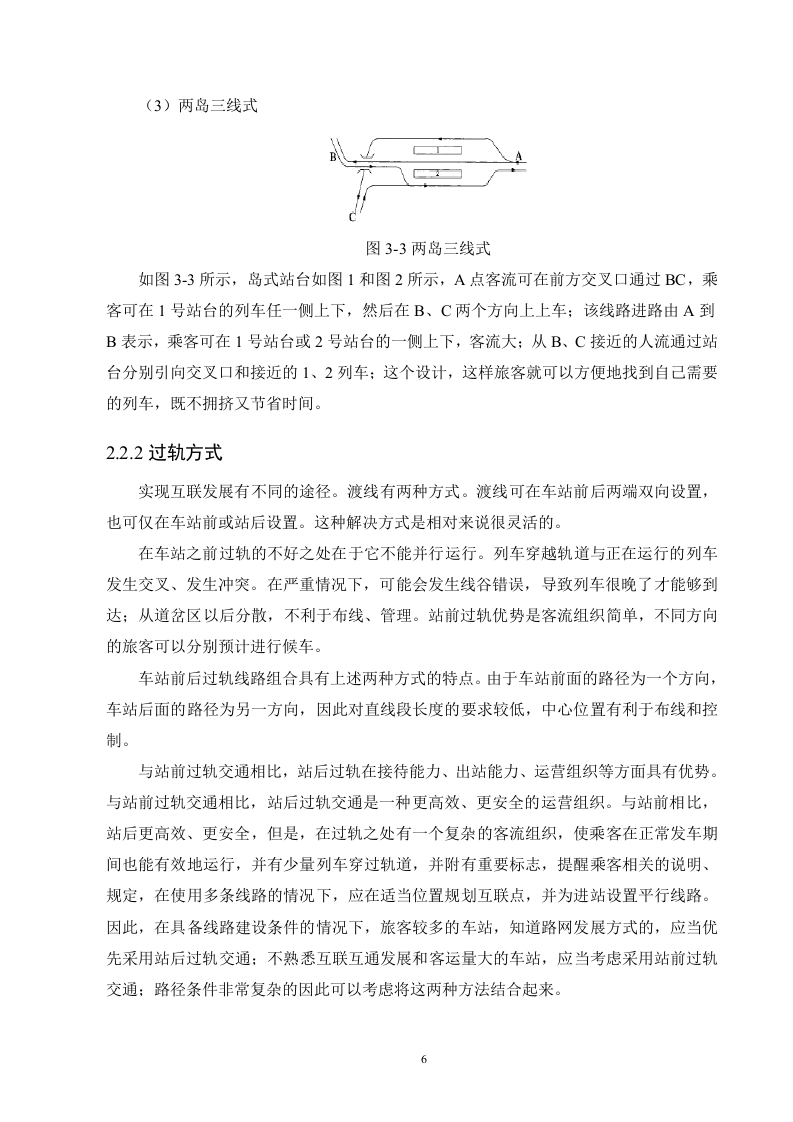

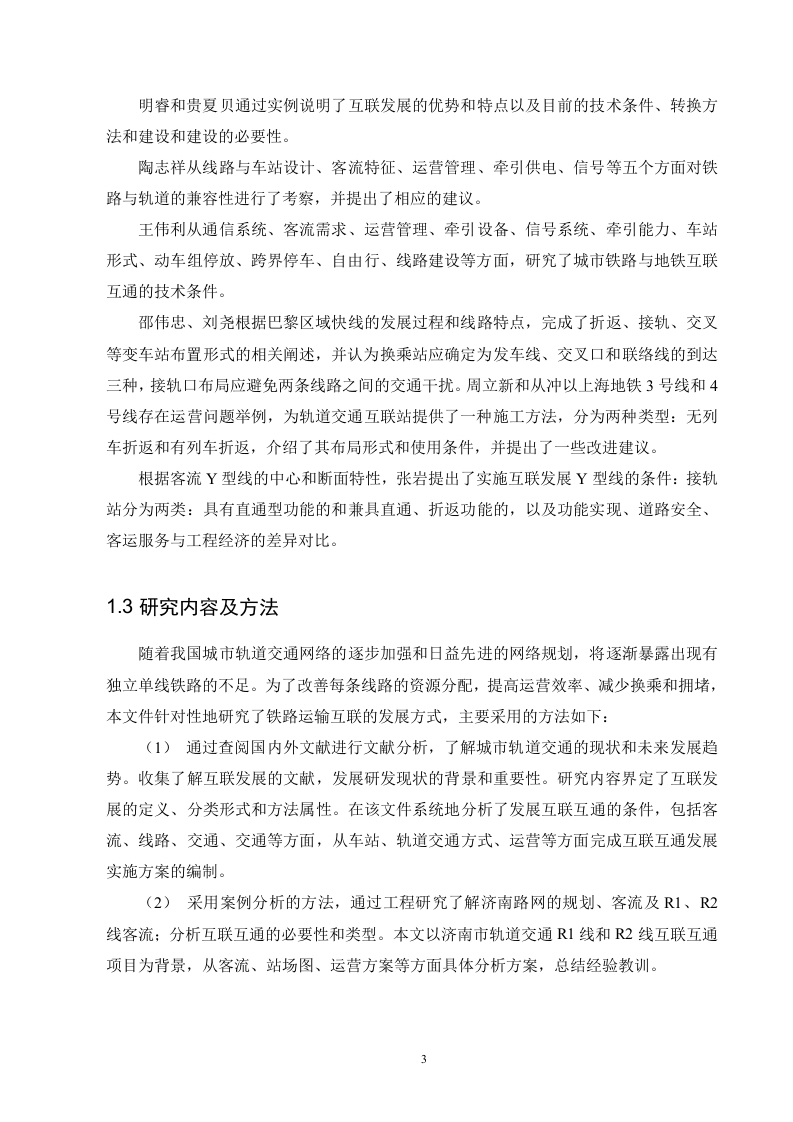

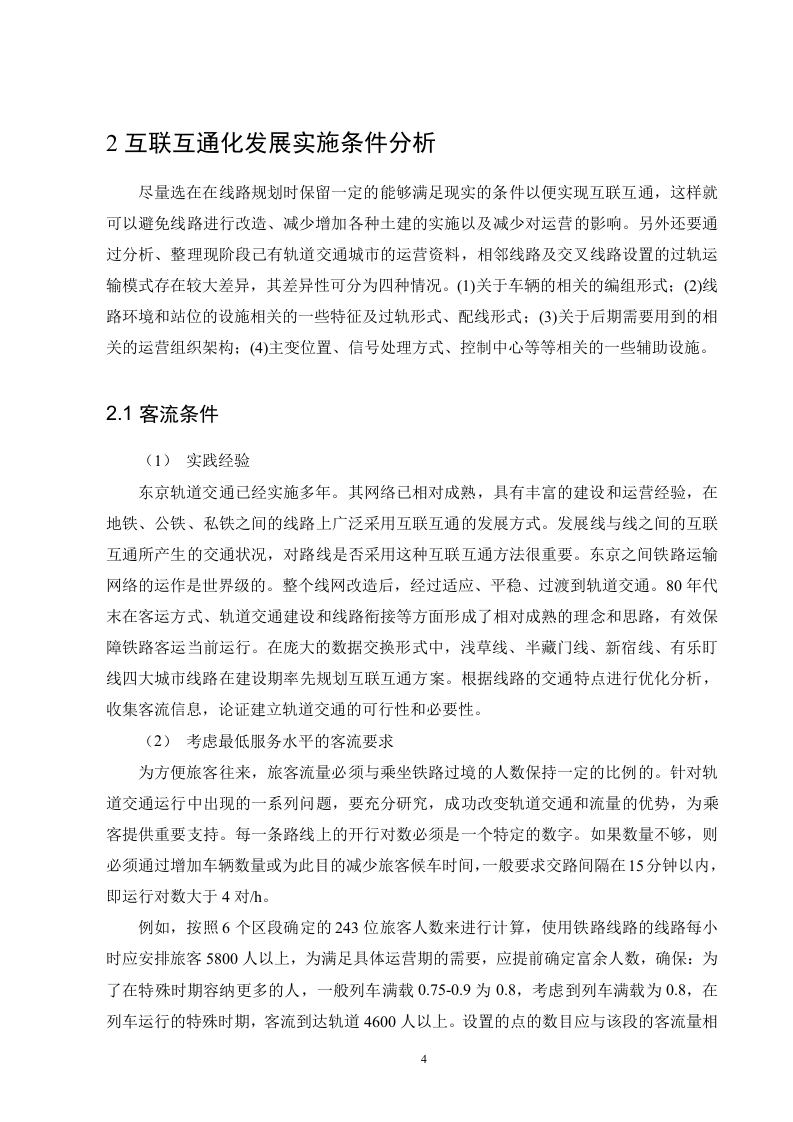

第6页 / 共23页

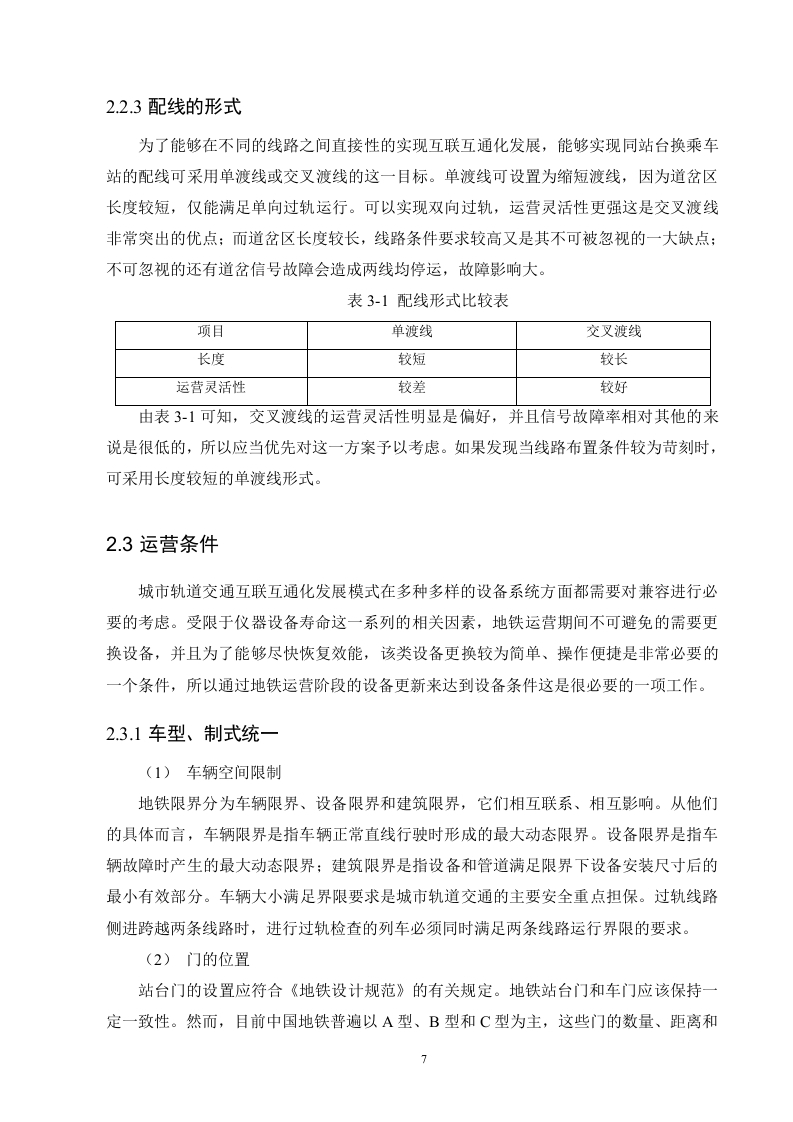

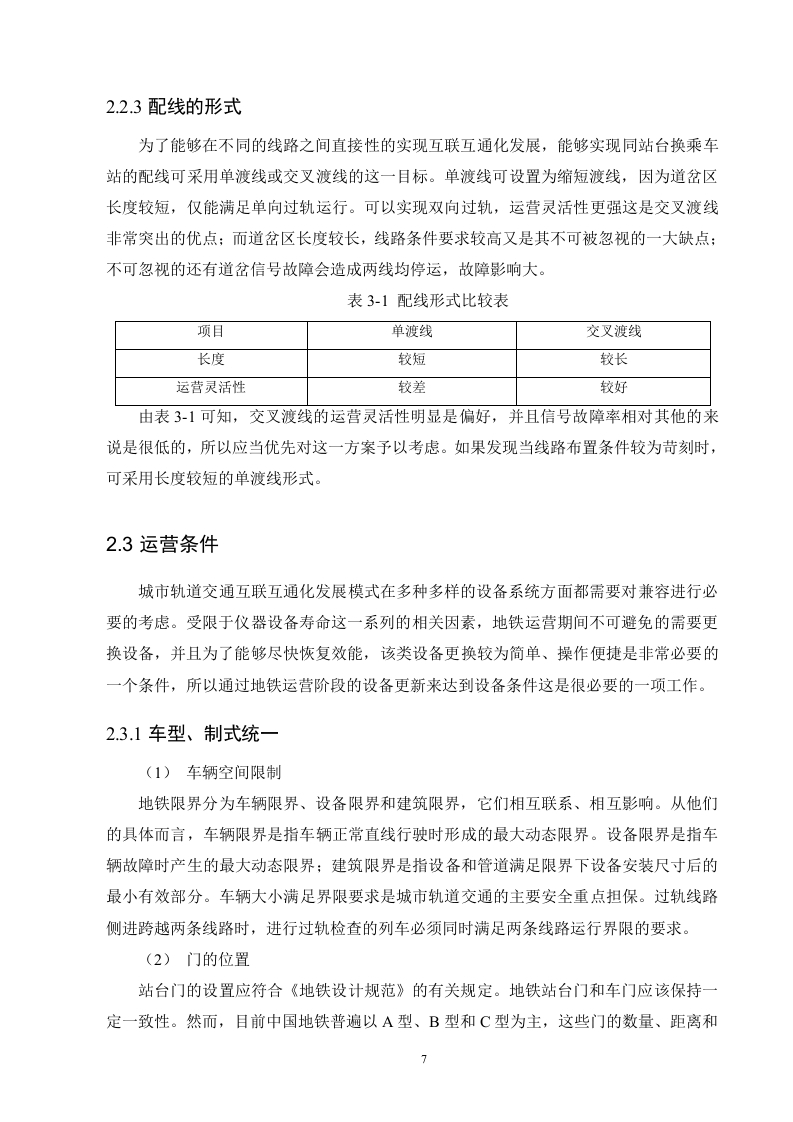

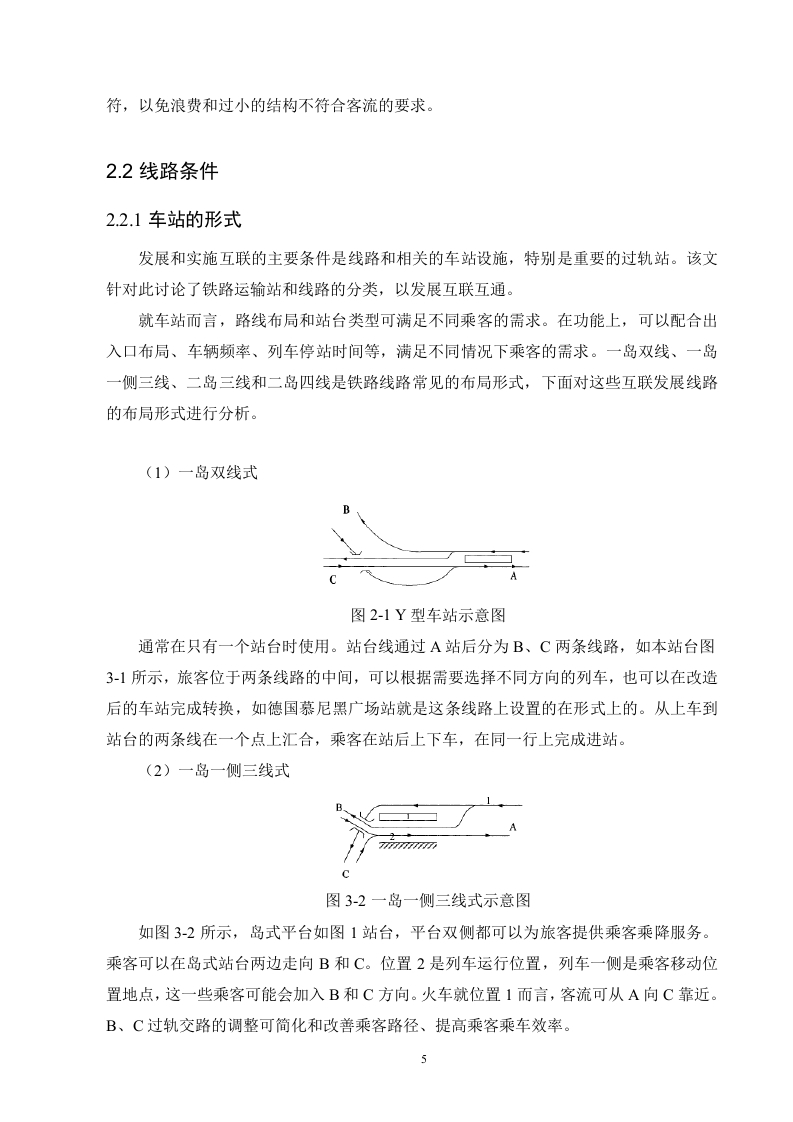

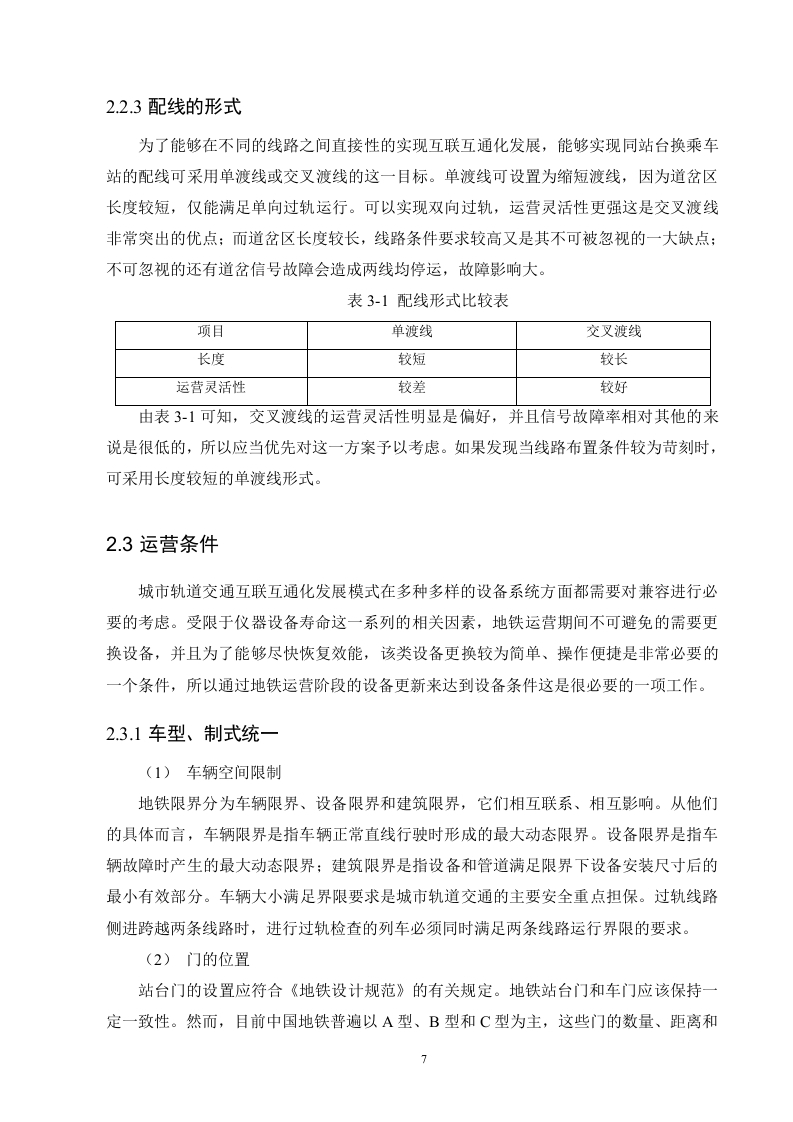

第7页 / 共23页

第8页 / 共23页

试读已结束,还剩15页,您可下载完整版后进行离线阅读

关于轨道交通互联互通化发展的分析与相关的研究此内容为付费资源,请付费后查看

黄金会员免费钻石会员免费

付费资源

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

随着我国城市轨道交通不断加强的线路建设,轨道交通线网规划和线路结构的逐步得到完普,将逐渐暴露出现独立单线运营的弊端。为了改善每条线路的资源配置、运营效率的改普以及减少传输和拥塞,有必要对一条线路进行检查优化升级更好地形成互联互通的网络状,这是非常必要的。优化系统整合、整理各条线路关系,灵活组织工作安排,检查运营线路之间的互联互通,将线路转换为互联互通模式。在线路规划阶段,应尽可能预留发展互联互通的条件,以避免后续运营结构调整带来的问题,提高地铁运营效率。做到提高其抵御的能力,加以运用研究结果提供指导、优化运营组织,发展中国城市轨道交通互联互通。1.2国内外研究现状1.2.1国外研究现状1.2.2国内研究现状发达国家城市网络的建设与运营是很早就开始进行的,其网络具有不同的特点。许多专家和科学家已经做了大量的研究,为优化相关的铁路运营的路线做出了重要贡献:Drechsler通过计算和分析改善轻轨铁路运营前后效益的法律,发展了德国轻轨互联组织的方法。Gif伍n分析与互联发展有关的可能问题,审查车站设计的改进和轮轨技术标准的统一,最后从互联方面说明发展轨道交通的优势。Makoto研究东京至山手线、半藏门线、东西线等互联线路旅客的纵向客流及其及旅客的移动情况,计算分析互联发展可以节省旅客出行时间,为企业和社会带来经济效益。Phraner、Roberts等根据美国各部门各项相关制度分析了发展大都市与铁路之间联系的可能性,明确了发展互联互通的风险,并解释了互联互通的发展适用于北美。Novaks、Oro和Bagarin开发了铁路线与大都市之间互连的过程,从牵引电力系统、结构强度、通信系统、信号系统、轨距、部分轨道、安全等方面探讨了发展网络可能遇到的困难,并证明了互联发展的前景所在。为了进一步提高我国城市轨道交通网络的运力和功能,运营组织方式、资源效率等问题越来越受到重视。在发展铁路互联方面已经做了许多研究。同济大学的周建军、顾保南首先提出了发展铁路互联互通的概念,详细阐述了发展国外互联互通的过程和形式,明确了国外互联互通的优缺点,总结了相关结论和建议。杨耀是分析国外互联互通发展历程的第一人,他指出,发展地铁与铁路互联互通是大势所趋。结合我国的实际情况,从客流预测、方式、投融资和轨道交通管理体制等方面提出了指导和建议。2

暂无评论内容